Se former à la HET-PRO

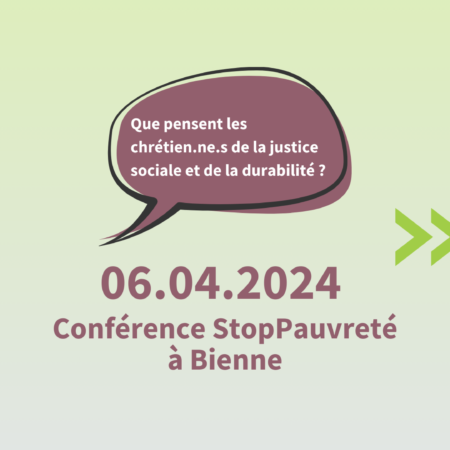

Prochaines conférences et évènements

WORKING LUNCH

RÉFLÉCHIR À LA PRATIQUE : OÙ SONT LES FEMMES ?

Certificats en Théologie et Société et cursus Découverte

Actualités de la HET-PRO

RENCONTRE DE JEUNESSE à BULLE

Conférence FOI, CLIMAT ET ESPÉRANCE

La HET-PRO accueille une micro ferme sur son terrain

Notre vision

Unis par l’Évangile, formons la personne, construisons l’Église, servons la société !

Notre mission

Offrir des formations en théologie conjuguant spiritualité vivante, excellence académique, dynamique missionnelle et compétences pratiques.

Nos valeurs

- Fidélité à la Parole de Dieu

- Unité dans la diversité

- Excellence et humanité

- Accueil et convivialité

- Héritage et innovation